|

fig.1 |

______________________________________________________

3 Valutazione delle variazioni emodinamiche in corso di laparoscopia ginecologica mediante la sonda doppler esofagea (ODM2).

_______________________________________________________

Guglielmo L., Passafiume

M., Lanza V.

Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Buccheri

La Ferla, FBF, Palermo

L. Guglielmo e-mail: leliobuc@tin.it

La chirurgia laparoscopica , grazie alla sua minore invasività rispetto a quella laparotomica, riduce lo stress perioperatorio, favorisce una più rapida mobilizzazione e determina normalmente una più rapida guarigione. Numerosi studi hanno però dimostrato che il pneumoperitoneo prodotto dalla CO2 insufflata in addome e la posizione di Trendelenburg possono produrre significative variazioni emodinamiche e respiratorie (1). Queste alterazioni sarebbero più consistenti nei pazienti anziani ed in quelli portatori di patologie cardiache e/o respiratorie. É stato infatti da alcuni autori consigliato un monitoraggio emodinamico invasivo accurato nel caso di procedure laparoscopiche praticate su pazienti ad alto rischio (2). Nei pazienti sani ed in buone condizioni gli studi sono invece contrastanti . I risultati sarebbero infatti dipendenti dalle metodiche (invasive e non) utilizzate per valutare i parametri emodinamici.

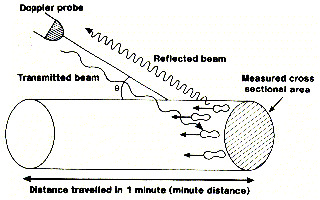

Lo scopo di questo studio è stato di valutare le variazioni emodinamiche di un gruppo di giovani pazienti sottoposte a laparoscopia ginecologica diagnostica ,utilizzando una tecnica non-invasiva di monitoraggio emodinamico costituita da una sonda Doppler esofagea (ODM2). L'apparecchio al quale la sonda è connessa fornisce un immagine visiva dell'analisi spettrale delle diverse frequenze Doppler riflesse dal flusso sanguigno dell'aorta discendente e produce delle misure di gittata cardiaca e di altri indici emodinamici (fig.1).

|

fig.1 |

Pazienti e metodi

Abbiamo studiato un gruppo di 16 pazienti ginecologiche di classe ASA I, sottoposte, in elezione, ad intervento di laparoscopia diagnostica. In sala operatoria, venivano premedicate con diazepam 0.07mg.kg1 ,fentanile 0.7mcg.kg1 e deidrobenzoperidolo 0.03 mg.kg1. Dopo induzione eseguita con propofol 2.5mg.kg-1 e succinilcolina 1mg.kg-1 la paziente veniva intubata. Il mantenimento dell’anestesia veniva realizzata con propofol in infusione a 6mg.kg.hr1 . Le pazienti erano ventilate meccanicamente con un volume minuto di 80 ml.kg di una miscela N2O/O2 al 40 %di O2 , al fine di mantenere, nella fase preinsufflativa, una petCO2 di 3.4-4.2 %. Venivano somministrati 100mcg di fentanile 10 minuti prima dell’inizio della procedura laparoscopica. Durante l’intervento le pazienti ricevevano 500-1000 ml di una soluzione poliettrolitica con G al 5%. Il mantenimento del blocco neuromuscolare veniva realizzato con vecuronium. Dopo l’intubazione tracheale veniva inserita, dalla bocca, una sonda esofagea Doppler (ODM II) che era posizionata in esofago a circa 35-40 cm dall’arcata dentaria, cercando di ottenere il miglior segnale di flusso aortico possibile.

Venivano eseguite registrazioni di : COe (gittata cadiaca stimata), SV (gittata sistolica) PV (velocità di picco), FTC (tempo di flusso corretto), FC (frequenza cardiaca) ,PAM (pressione arteriosa media) e etCO2. Le misurazioni venivano eseguite secondo lo schema riportato in Tab.1.

Tempo |

Descrizione |

T5 |

5min.dopo il posizionamento della ODM |

T10 |

10 min.dopo il posizionamento della ODM |

Tins |

dopo insufflazione max di CO2 |

Tins5 |

dopo 5 dall’insufflazione max di CO2 |

Ttrend |

dopo posizionamento in Trendelenburg |

Ttrend5 |

5’ dopo Trendelenburg |

Ttrend10 |

10’ dopo Trendelenburg |

Tdefl |

dopo deflazione dell’addome |

Tsup |

dopo riposizionamento in pos.supina. |

tab.1

Alla fine dell’intervento l’infusione di propofol veniva interrotta, il blocco neuromuscolare era antagonizzato con neostigmina ed atropina e la paziente veniva estubata.

Tutti gli interventi in laparoscopia erano effettuati dalla stessa équipe chirurgo-anestesiologica. Lo pneumoperitoneo veniva realizzato, tramite introduzione ombelicale di un ago di Verres ed insufflazione di CO2 sino al raggiungimento di una pressione intraddominale di 15mmHg. I dati , espressi come medie ± ds venivano sottoposti ad analisi statistica mediante l’analisi di varianza (ANOVA) per misure ripetute. E’ stata posto a p<0.05 il livello minimo di significatività.

Risultati

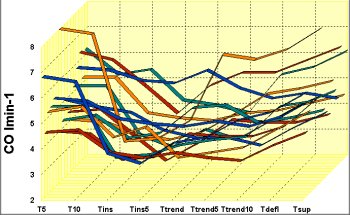

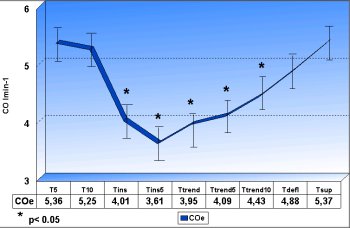

L’età media delle pazienti era di a.36,8 ± 8.5. La durata della procedura laparoscopica era in media di 30 ± 7.8 min. In nessuna delle pazienti venivano modificati, durante l’intervento, i parametri ventilatori né la velocità dell’infusione di liquidi . La COe si riduceva a Tins, passando da 5.3 ± 1.07 lmin -1 a 4.01 ± 0.75 lmin -1 (p< 0.05) . Questa riduzione significativa si manteneva costante sino a T trend 10 (fig.2 e 3).

|

fig.2 |

|

fig.3 |

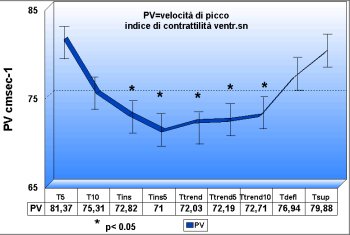

La PV si riduceva analogamente alla COe. Essa si riduceva infatti già a Tins, passando da 81.37 ± 17.56 cmsec-1 a 72.82 ± 15.14 cmsec-1 (p<0.05)(fig.4). Anche per questo parametro la riduzione significativa rimaneva costante sino a Ttrend 10.

|

fig.4 |

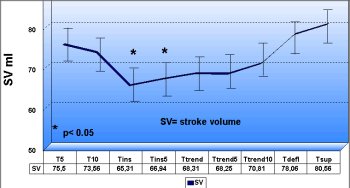

Lo SV invece subiva una riduzione significativa a Tins, passando da 75,5± 24.04 ml a 65,31± 22.38 ml (p<0.05) , ed a Tins 5 (66,94 ± 21.41ml) (p<0.05) (fig.5).

|

fig.5 |

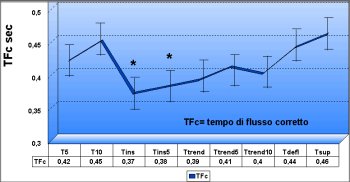

Il TFc mostra una riduzione significativa a Tins, passando da 0,42 ± 0.05 sec a 0,37 ± 0.03 sec, ed a T5 (0,38 ± 0.02 sec) (fig.6).

|

fig.6 |

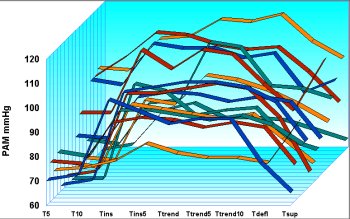

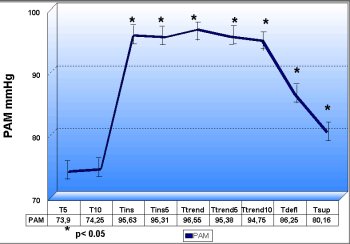

La PAM aumentava in modo significativo a Tins passando da 73,9± 11.81 mmHg a 95,63± 11.07 mmHg (p< 0.05) e rimaneva costantemente elevata in maniera significativa per tutta la procedura , dunque sino a Tsup.(fig.7 e 8).

|

fig.7 |

|

fig.8 |

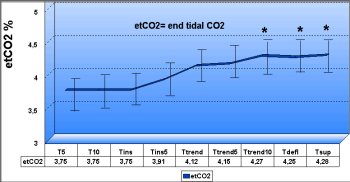

La etCO2 aumentava in maniera significativa a Trend 10, passando da 3.91± 0.3 % a 4.27± 0.68% (p< 0.05) e questa elevazione significativa permaneva sino alla fine (fig.9).

|

fig.9 |

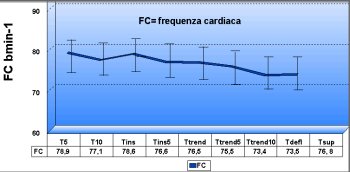

La FC non subiva nessuna modificazione significativa durante tutto il periodo di osservazione (fig.10).

|

fig.10 |

Durante gli interventi non si verificarono complicanze che determinarono una variazione della condotta anestesiologica.

Discussione

La creazione dello pneumoperitoneo si accompagna, soprattutto nella fase di massima insufflazione (14 mmHg di pressione endoaddominale), ad una riduzione significativa della gittata cardiaca (COe) , del volume di eiezione sistolico (SV) , del tempo di flusso corretto e della velocità di picco (PV). La pressione arteriosa media (PAM) subisce invece un incremento significativo. La caduta della gittata cardiaca sarebbe dunque causata, in questa fase, dalla combinazione di 2 eventi sfavorevoli : 1) una riduzione brusca del ritorno venoso ( ß TFc, ß SV) ; 2) un aumento delle resistenze periferiche. L'aumento della PAM, coincidente con una brusca riduzione della portata cardiaca del ventricolo sinistro, è legato evidentemente ad un aumento del postcarico. Queste modificazioni circolatorie comportebbero inoltre una riduzione di contrattilità del ventricolo sinistro ( ß PV).

Durante il posizionamento e mantenimento della paziente in Trendelenburg la gittata cardiaca si mantiene su valori significativamente ridotti sino a deflazione completa dell’addome e successivamente riposizionamento in posizione supina. Anche il parametro della PV segue lo stesso andamento. Il TFc e lo SV ritornano verso i valori normali sin dal posizionamento della paziente in Trendelenburg probabilmente grazie ad un maggiore ritorno venoso relativo alla postura. La PAM si mantiene invece elevata durante tutta la durata della procedura. La condizione di bassa gittata che si registra durante la fase di Trendelenburg sarebbe dunque sostenuta, dall’analisi di questi risultati, da una riduzione di contrattilità causata probabilmente dall’afterload determinato dalla persistenza di alte resistenze periferiche.

La etCO2 subisce un aumento significativo solo alla fine della procedura raggiungendo il massimo valore quando la paziente è posta in posizione supina. Questo coinciderebbe con il recupero di una condizione normale di COe favorente l’eliminazione della CO2 accumulata precedentemente. Non abbiamo comunque dati relativi alle variazioni di PaCO2 durante il corso dell’intervento.

Altri autori, servendosi di metodiche invasive e non-invasive, hanno descritto l’esistenza di variazioni emodinamiche e respiratorie durante laparoscopia. Joris e al.(3) utilizzando un catetere in a.polmonare sono stati tra i primi ad evidenziare, in un gruppo di pazienti sane, durante la fase di pneumoperitoneo, una riduzione del 50% dell’indice cardiaco e un aumento consistente delle resistenze vascolari periferiche sistemiche e polmonari. Risultati similari sono stati riportati anche da altri autori che hanno utilizzato metodiche non invasive come la cardiografia ad impedenza e l’ecocardiografia transesofagea (TEE)(4). Cunningham e al. (5), studiando con la TEE un gruppo di pazienti sani sottoposti a colecistectomia , osservano invece un sostanziale mantenimento della frazione di eiezione del ventricolo sinistro sia durante l’insufflazione di CO2 che i cambi di posizione, ma osservano comunque una riduzione della compliance ventricolare in concomitanza con l’aumento delle pressione arteriosa sistemica. Safran e al. (6) riportano una significativa riduzione della gittata cardiaca ed un aumento delle resistenze periferiche in un gruppo di pazienti affetti da malattie cardiache, sottoposte ad intervento ginecologico.

Le ripercussioni emodinamiche delle procedure laparoscopiche avrebbero una origine multifattoriale che include la riduzione del ritorno venoso, l’aumento delle resistenze periferiche, la compressione dell'aorta addominale e l’azione di vari fattori umorali tra cui le catecolamine, le prostaglandine e soprattutto la renina (7). L’aumento delle resistenze periferiche (legato fortemente all’aumento della pressione addominale) permane infatti anche dopo la deflazione dell’addome. La CO2 determina inoltre di per sè effetti emodinamici diretti di depressione della contrattilità cardiaca e di dilatazione delle arteriole periferiche ed indiretti di attivazione simpato-adrenergica con incremento delle resistenze periferiche.

Gli organi intraddominali sono particolarmente sensibili a queste variazioni emodinamiche. La riduzione di flusso sanguigno a livello mesenterico e renale sarebbe infatti , in proporzione, maggiore rispetto alla caduta di gittata cardiaca misurata (8).

Per questo studio abbiamo utilizzato una metodica non invasiva di monitoraggio emodinamico rappresentata dalla sonda esofagea doppler ODM II.

|

fig.11 |

Il fascio ultrasonico inviato dalla sonda viene riflesso dai globuli rossi che attraversano l’aorta discendente e la risultante variazione di frequenza (effetto doppler) viene raccolta dalla sonda e trasferita al monitor che calcola la velocità del sangue (fig.11). Una volta che quest’ultima è stata misurata è possibile ricavare la distanza-minuto che rappresenta la distanza percorsa dal sangue in un minuto. L’onda di flusso dà una indicazione di movimento lineare del sangue nell’aorta. Per ottenere dei dati volumetrici il computer utilizza un algoritmo interno basato sull’età, sesso e peso del paziente per produrre un fattore di conversione (K) . Questo moltiplicato la distanza minuto (MD) determina la gittata cardiaca (CO) in litri min-1 E’ dunque fondamentale ricercare il "best signal" , normalmente rappresentato da una curva con un’onda sistolica con la massima velocità di picco ed una piccola o assente onda diastolica (fig.12).

|

fig.12 PV= velocità di picco - indice di contrattilità ventr. sn; SV= stroke volume - indice della gittata sistolica (parametro derivato dalla Sd stroke distance); FTc= tempo di flusso corretto - indice di riempimento ventr. sn. |

Sono possibili variazioni di questo segnale, prodotte dallo spostamento della sonda, che producono artefatti (normalmente riconoscibili) e dunque falsi indici emodinamici.

Le misure emodinamiche che essa fornisce si fondano dunque su alcuni supposizioni implicite :

- che il flusso sanguigno nell’aorta discendente rimanga in proporzione fissa rispetto al volume di eiezione del ventricolo sinistro anche in condizione di variazioni di flusso, pressione e temperatura.

- che l’angolo di incidenza del fascio ultrasonico inviato dalla sonda in direzione del flusso sanguigno sia lo stesso di quello formato dalla sonda con l’asse dello strumento.

- che il diametro aortico non subisca variazioni durante le sistoli.

La sonda è comunque facile da inserire e si ottengono delle immagini beat-by-beat eccellenti , riproducenti il flusso sanguigno nella aorta discendente, che sono di facile interpretazione anche senza un training specifico (fig.13 e 14).

|

fig.13 |

fig.14 fig.14 |

Le forme di queste curve di flusso, danno importanti informazioni sulle condizioni volemiche e miocardiocinetiche del paziente e forniscono un tempestivo preavviso di deterioramento dell’emodinamica del paziente. Il Doppler esofageo offre inoltre il vantaggio di un monitoraggio grafico continuo, particolarmente opportuno in condizioni di improvvise variazioni emodinamiche. Gli svantaggi di questa tecnica sono rappresentati dalla necessità che il paziente sia in anestesia o comunque sedato e di riposizionare seppur non frequentemente la sonda, soggetta in esofago a piccoli spostamenti. |

Essa viene utilizzata da alcuni anni per monitorizzare la gittata cardiaca ed altri variabili emodinamiche sia in pazienti sottoposti che in quelli ricoverati in terapia intensiva (9), anche se non sempre i risultati che si ricavano da questa metodica sarebbero sovrapponibili a quelle ottenute con le tecniche invasive di termodiluizione che permetterebbero calcoli più precisi di precarico, post- carico e di perfusione periferica. Il catetere può essere inserito prima dell’induzione dell’anestesia e permette un monitoraggio anche dopo il risveglio del paziente. Questi vantaggi sono però bilanciati da una maggiore morbidità che non ne giustifica il suo impiego se non in casi rari in cui trova indicazione. Va inoltre ricordato che mentre le metodiche di termodiluizione stimano la portata cardiaca del ventricolo destro , nel quale è inserito il catetere di Swan Ganz, nel caso della sonda doppler esofagea , posizionata a circa 1 cm dall'aorta discendente, si ottengono misurazioni flussimetriche dirette del ventricolo sinistro.

La compromissione della gittata cardiaca durante laparoscopia ,evidenziata dalla metodica doppler assume dunque un rilievo maggiore rispetto alle misurazioni delle sezioni destre ottenute con la metodica della termodiluizione proprio perchè con la ODM II si ottiene un monitoraggio continuo delle performances del ventricolo sinistro.

In conclusione, il pneumoperitoneo ed il posizionamento in Trendelemburg determinano importanti variazioni emodinamiche e respiratorie anche in pazienti giovani e sane come nel gruppo da noi studiato. Queste modificazioni erano da esse probabilmente ben tollerate anche a causa della brevità di durata degli interventi. I pazienti anziani e/o con una ridotta riserva cardiaca sono certamente più esposti a complicanze. E’ dunque necessario durante l’esecuzione di interventi in laparoscopia un attento monitoraggio emodinamico continuo, soprattutto nel caso di pazienti a più alto rischio di complicanze cardiovascolari, al fine di prevenire una brusca caduta della portata cardiaca e della perfusione periferica e verificare i risultati degli eventuali trattamenti praticati. . La sorveglianza dei parametri cardiocircolatori può essere eseguita con accuratezza anche con una metodica semplice e non invasiva come quella doppler da noi utilizzata per l’esecuzione di questo studio.

BIBLIOGRAFIA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sulla rivista

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE-Italia-

Educational Synopses in Anesthesia and Critical Care Medicine-Italia costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione, qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo. A cura della redazione sarà inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese. La rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione italiana" indirizzato a LANZA@MBOX.UNIPA.IT

La rivista pubblica rewiews e lavori originali compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici. Le reviews includono argomenti per l'Educazione Medica Continua (EMC), articoli di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblicale lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed anche brevi comunicazioni. La guida per gli autori può essere consultata collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo:

http://www.unipa.it/~lanza

utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia

Oppure può essere richiesta inviando un messaggio a

lanza@mbox.unipa.it

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana

E' anche ottenibile attraverso World-WideWeb WWW: L' URL per questo numero di ESIA è:

http://www.unipa.it/~lanza/esiait/esit9802.txt

Il nome della rivista è

esitaamm, dove aa è l'anno ed mm il mese

(per esempio questo numero èesit9802.txt)

LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA

DIRETTORE

Vincenzo LANZA

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo LANZA@MBOX.UNIPA.IT

Terapia Intensiva

Antonio Braschi

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1

Policlinico S. Matteo - IRCCS Pavia

Anestesia Cadiovascolare

Riccardo Campodonico

Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica

Azienda Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it

Anestesia e malattie epatiche

Andrea De Gasperi

Gruppo trapianti epatici / CCM

Ospedale Niguarda - Milano

Medicina critica e dell'emergenza

Antonio Gullo

Professore di Terapia Intensiva

Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva-Università di Trieste

Anestesia ed informatica

Vincenzo Lanza

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo

Tosssicologia

Carlo Locatelli

Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di Pavia

Fondazione Scientifica

"Salvatore Maugeri Clinica delLavoro e della Riabilitazione"

Pavia

Terapia Antalgica e Cure Palliative

Sebastiano Mercadante

Aiuto del Servizio d'Anestesia e Rianimazione

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo